В 1894 г. образовалась Федоровская волость, а существовавший на ее месте х. Колено стал именоваться Федоровской по имени Федора Ильича Коровянского, который пожертвовал основную сумму денег на организацию волости и постройку церкви, ибо тогда волость без церкви не могла существовать.

В 1905 г. на средства того же Коровянского была построена и открыта церковно-приходская школа, учителем которой стал священнослужитель церкви.

В 1908 г. в Федоровской открылось 3-х классное министерское училище, попечителя ми которого были Михаил Ильич Коровянский и Григорий Максимович Шевченко

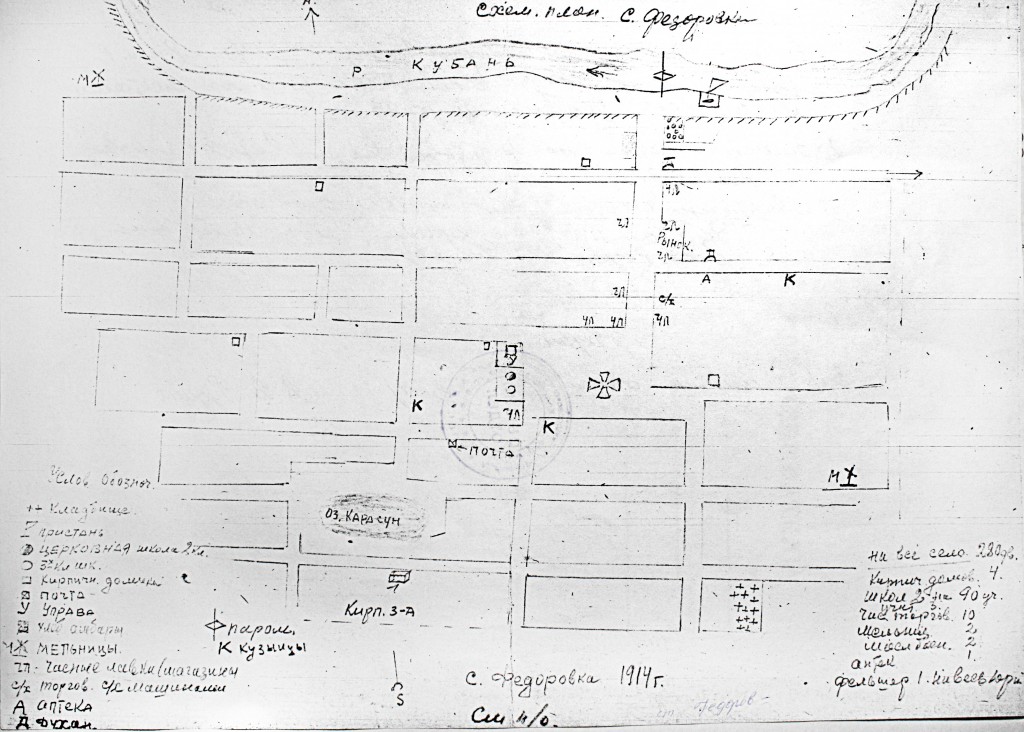

Схематический план ст. Федоровской 1914 г.

В книге священника Н.Т. Михайлова «Справочник по Ставропольской епархии» изд. Екатеринодар 1910 г., имеются следующие сведения:

«Покровский молитвенный дом построен в 1892 г. на общественные суммы (8000 руб.); деревянный, колокольня отдельно на столбах. Состав причта (с 1892 г.): 1 священник, 1 диакон и 1 псаломщик. Общественное жалованье причту: вначале было – 700 р., с 1903 г. – 300 р., с 1906 г. — 250 р. Причтовой земли нет. Священнику – церковный турлучный дом о 5 комнатах, без надворных построек. Псаломщику – общественный дом о 3 комнатах, без надворных построек, зимой «весьма холоден» (клир. вед.). Министерское одноклассное училище 1. Церковно-приходская школа 1. Помещается в собственном удобном здании. Население в приходе (ц.д.): 4249 душ.

Примечание: К приходу принадлежат хутора, населенные крестьянами собственниками, — расположенные на расстоянии от села в 1/2 — 12 вв.: Жаркевичи, Екатериновки, Васильева, Покровского, Нечаевского, Сахновского, Богдасарова, Ольгинского, Косовича, Аушедские. Количество жителей в них (показано в общем счете) – 2940 душ.

Население (ст. ком.): 10905 д., 643 двор.

Рождений 259, браков 54, смертей 110.»

Список священно- и церковнослужителей, совершавших свое служение в Покровской церкви ст. Федоровской: (имена восстановлены по церковным метрикам из архива г. Абинска)

| СВЯЩЕННИКИ | Годы служения | Примечание |

| Священник Алексей Ручковский | 1892 — 1909 | |

| Священник Петр Введенский | 1909 — 1912 | |

| Священник Георгий Кобызев | 1912 — 1917 | |

| Священник Евгений Никольский | 1917 — 1918 | |

| Священник Николай Стефановский | 1918 — 1919* | |

| ДИАКОНЫ | Годы служения | Примечание |

| Диакон Алексей Будников | 1896 — 1905 | |

| Диакон Филипп Кондратов | 1900 — 1907 | Исполнял также обязанности псаломщика |

| Диакон Георгий Демяник | 1905 — 1907 | |

| Диакон Филипп Иванов | 1908 — 1912 | |

| Диакон Борис Донецкий | 1912 — 1913 | |

| ПСАЛОМЩИКИ | Годы служения | Примечание |

| Павел Кондратов | 1892 — 1895 | |

| Алексей Одинцов | 1893 — 1893 | |

| Иоанн Семенов | 1895 — 1896 | |

| Алексей Кудрявцев | 1897 — 1897 | Исполняющий должность псаломщика |

| Георгий Плужников | 1897 — 1900 | |

| Василий Громковский | 1907 — 1911 | |

| Мирон Добрыдень | 1911 — 1913 | |

| Иоанн Руденко | 1913 — 1917 | Исполняющий должность псаломщика |

| Сергей Соколовский | 1917 — 1919* |

В хуторе Косовичи (ныне х. Свердловский) по просьбе хуторян, которым ходить в церковь ст. Федоровской за семь верст было довольно далеко, помещиком Николаем Федоровичем Коссовичем в 1913 году было переоборудовано под церковь помещение строящейся мельницы на краю усадьбы.

Вот какие сведения имеются в справочнике «Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843-1920 гг.)», подготовленого по документам государственного архива Ставропольского края и изданного в 2013 году:

«Николаевская церковь.

В 1911 г. дворянин Николай Коссович пожертвовал участок земли на своем хуторе для постройки церкви. До постройки для богослужения был приспособлен временный молитвенный дом. 23 июля 1913 г. молитвенный дом был освящен в честь свт. Николая.»

1911 г. – ф. 135, оп. 69, д. 1147.

Список священно- и церковнослужителей, совершавших свое служение в Николаевской церкви хут. Коссовича:

| СВЯЩЕННИКИ | Годы служения | Примечание |

| Священник Стефан Безчастный | 1913 — 1914 | |

| Священник Петр Кондратов | 1914 | |

| Священник Митрофан Фат | 1914 — 1918 | |

| Священник Александр Новиков | 1918 — 1919 | |

| Священник Ювеналий Воловский | 1919 — 1920 | |

| Священник Михаил Рачинский | 1920 | и.о. псаломщика |

| ПСАЛОМЩИКИ | Годы служения | Примечание |

| Иоанн Орлов | 1913 — 1920 |

Также в ставропольском архиве хранятся клировые ведомости служившего в храме духовенства. Клировые ведомости еще назывались списками лиц духовного ведомства и послужными списками духовенства. Форма клировых ведомостей была установлена в 1829 г., а в 1876 г. была дополнена графой о собственных имущественных владениях духовного лица, а также его родителей и жены. Клировые ведомости состояли из трех частей: в первую часть вносили сведения о здании церкви, о церковном имуществе и доходах, о наличии школы и богадельни; во вторую часть включались послужные списки причта. Она содержала: фамилию, имя, отчество, дату рождения (возраст указывался на основании метрических свидетельств), семейное положение, степень родства, сословие, образование, место службы, должность, награды, владение землей и недвижимостью, нахождение под судом. Кроме того, в них были внесены все дети членов причта, если даже они проживали отдельно от семьи. В третей части давались статистические данные по приходу.

В том же справочнике дается следующий перечень клировых ведомостей:

Клир. вед.: 1909 г. – ф. 135, оп. 67 доп., д. 117. 1912 г. – оп. 70, д. 889. 1913 г. –

оп. 71, д. 1111. 1914 г. – оп. 72, д. 1272. 1915 г. – оп. 73, д. 886.

Покровский храм, как и многие храмы Русской Православной Церкви, не обошло стороной послереволюционное лихолетье.

Комиссией по канонизации святых Екатеринодарской епархии Русской Православной Церкви в процессе поисковой работы по установлению обстоятельств жизни и подвига новомучеников и исповедников Православной Церкви на Кубани был найден уникальный документ — рапорт священника Федора Делавериди Кубанскому епископу от 24 августа 1918 г. в котором сообщается следующее: «Причт Мингрельской церкви Кубанской епископии долг имеет доложить Вашему Преосвященству что 3 августа с.г. в ст. Мингрельскую был приведен арестованный священник хутора Папайки Черноморской губ с женой отец Иоанн и Анна Малаховы, которые после издевательств и надругательств в особенности над матушкой приняли мученический венец были расстреляны большевиками на берегу реки Кубань возле селения Федоровского. Труп священника найден и погребен надлежащим образом причтом села Федоровского на их общем кладбище. О трупе матушки пока у причта сведений нет никаких».

Исходя из известной нам информации о местонахождении станичной пристани на берегу р. Кубань, можно довольно точно определить место мученического подвига о. Иоанна и м. Анны Малаховых.

Неизвестно точное время закрытия прихода, но церковные метрики заканчиваются 1920-м годом. Также неизвестно время повторного открытия, по всей вероятности это произошло в годы Великой Отечественной Войны, однако известно, что второй раз храм был закрыт 16 апреля 1957 г. В апреле 2008 г., во время ремонтных работ в переданном под храм старинном здании церковно-приходской школы, одна из прихожанок и усердная труженица, Раиса, рассказала, что хорошо запомнила дату закрытия храма, поскольку в тот день ее класс принимали в комсомол и ее одноклассники участвовали в разорении храма. Звали и ее выносить иконы из храма, но она, будучи воспитанной в семье верующих, отказалась, несмотря на насмешки. «Представляете, батюшка» — сказала она — «этих людей уже давно нет на этом свете, а я и до сих пор жива!»

Из рассказа труженика Екатеринодарского епархиального управления Александра Ильича Суслика мы узнали о священнике, служившем в храме вплоть до его закрытия. Протоиерей Федор Логошин был очень ревностным пастырем, так что несмотря на тяжелые для Церкви хрущевские времена, он всегда и везде ходил в священнической одежде, даже когда приезжал в город в епархиальное управление. В те времена за таковой поступок можно было быть арестованным, а то и получить тюремный срок.

С этим достойным пастырем связана следующая легенда, рассказанная жителем станицы: когда закрывали храм, местный парторг издевательски сказал священнику: «Ну что, батюшка, храма больше у тебя нет, что теперь с твоей семьей будет?», на что получил смелый ответ: «Парторг, а какое у тебя образование? Только партшкола и все? А у меня, кроме духовного еще и высшее светское, так что детей своих я прокормить смогу. А вот что ты делать будешь, когда тебя с парторгов попросят?»

Известно, что после поругания, здание храма использовалось как электроцех и в 1992 г. под надуманным предлогом «ветхости строения» было тайно ночью разобрано и разворовано.

Фотография здания старого храма ок. 1960 г., переданная в приходской архив. На фотографии хорошо видно место на крыше, где находился купол храма.

Однако зря атеисты надеялись навсегда уничтожить веру и стереть всякую память о Боге. Господь, хоть и попустивший за исторические грехи нашего народа пройти ему через тяжелые, но и очистительные исторические испытания, не оставил нас. Все беспрецедентные усилия безбожной власти по искоренению духовности и исторических традиций нашего народа оказались тщетны и во времена, определенные Промыслом Божиим, не только парторгов, но и весь безбожный строй «попросили» с исторической сцены. По всей Земле Русской началось возрождение храмов Православной Церкви, а среди них и нашего прихода…